Sammlungen Bernadette Hak Eun Cha Silveus und James H. Cha

Die Biografie der eloquenten Künstlerin erzählt davon, dass ähnlich nüchterne Definitionen ihr ebenso poetisches wie stringentes Gesamtwerk sehr wesentlich beeinflusst haben. Ihre künstlerischen Arbeiten erzählen davon, dass sie gerade diesen Definitionen und den hierarchischen Strukturen der Sprache stets entgegengearbeitet hat.

In Korea geboren, emigrierte Theresa Hak Kyung Cha 13-jährig mit ihrer Familie in die USA, wo sie später in Berkley studierte. Ihr Interesse galt gleichermaßen der strukturalistischen Sprachwissenschaft wie der französischen Filmtheorie. Mit dem Ziel, dieses Wissen in künstlerische Praxis umzusetzen, erarbeitete die Künstlerin, die 1982 ums Leben kam, in wenigen Jahren ein umfangreiches Werk. Während sie sich in Filmkreisen einen Namen machen konnte, blieb sie als bildende Künstlerin unbekannt. Angesichts ihrer grafischen Arbeiten, Videos, Diaprojektionen und Performances sind die Gründe dafür zunächst nicht nachvollziehbar.

In fast allen ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit ihren persönlichen Lebenserfahrungen im Exil - mit Sprachverlust, Entfremdung und Erinnerung. Exilée heißt auch die Film- und Videoinstallation (1980), in der sie die sechzehn Stunden Zeitverschiebung zwischen San Francisco und ihrem Herkunftsland peinlich genau festhält. Die doppelte Bildebene besteht aus einer Leinwand, in die ein Monitor integriert ist: Während dort Wolkenformationen vorüberziehen, zeigt die Super-8-Aufnahme, wie der geraffte Tagesverlauf der Sonne die Lichtverhältnisse verändert.

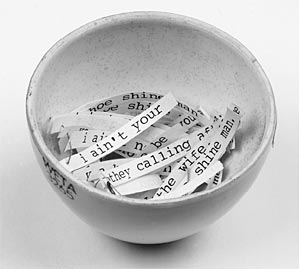

Der Titel der Retrospektive Der Traum des Publikums stammt aus ihrem Begleittext zur Performance A Ble Wail (1975), in der sie auch ihre Erwartungen an die Rezipienten beschreibt. Ähnlich wie sie in ihrer Mail-Art-Arbeit Audience Distant Relative eine Art fiktive Auseinandersetzung zwischen Sender und Empfänger konstruiert, lässt sie dort das Publikum wissen, dass sie mit ihren eigenen Erinnerungsberichten Assoziationen bei den Betrachtern auslösen will, um einen Dialog zu initiieren.

Während dieses Changieren zwischen den Medien, zwischen Film und Kunst, aber auch zwischen den unterschiedlichen Kulturen für die damalige Zeit möglicherweise doch noch ein bisschen zu sehr "in between" war, erscheint die gekonnte Zusammenführung dieser unterschiedlichen Ansätze, aber auch die migrationspolitische Fragestellungen heute aktueller denn je. (DER STANDARD, Printausgabe, 15./16.5.2004)