Bis 18. 1. 2009

Link: Schoenberg.at

Spuren hat die Nordische Moderne bei ihm dennoch hinterlassen.

Wien - Wie eine Geistererscheinung sticht sein Kopf aus dem

dichten Schwarz heraus. Nur am oberen und unteren Bildrand bleibt ein

schmaler heller Streifen für Signatur und Dekor übrig. Um präzise zu

sein - ein etwas makabres Dekor: eine Knochenhand.

Und schon dieses Selbstporträt Munchs (1895) gibt eingangs die Stimmung vor. "Dies ist keine fröhliche Ausstellung", stellt auch Christian Meyer, Direktor des Arnold Schönberg Centers fest. Strindberg Schönberg Munch. Nordische Moderne in Schönbergs Wien um 1900 möchte die Bezugslinien zwischen den drei Künstlern illustrieren. Es ist die bisher größte und aufwändigste Ausstellung des Hauses: drei Jahre "höflicher Beharrlichkeit" hat man investiert, um doch Leihgaben aus Schweden und Norwegen zu erhalten.

Ohne Krampf

Und obwohl Arnold Schönberg sowohl August Strindberg als auch Edvard Munch, die eng befreundet waren, nie persönlich begegnet ist, gelingt diese Gegenüberstellung. Und sie wird auch nie krampfig. Immer wieder, so Meyer, hat man in Schönbergs Malerei Assoziationen zu Edvard Munch: "Es gibt zwar keinen einzigen Hinweis" darauf, dass Schönberg sich auf den Norweger bezieht, aber eine Auseinandersetzung sei mehr als wahrscheinlich. Zum einen war Munch seit 1903 immer wieder in der Secession ausgestellt, zum anderen, schmunzelt Meyer, sei auch in Schönbergs Pelleas und Melisande seine Sympathie für Richard Strauss erkennbar, ohne dass er dies je bekannt hätte. Auch Motive in Strindbergs Dramen scheinen mit jenen bei Schönberg verwandt.

Eher spielerisch hangelt man sich also an Themenbereichen wie Trauer, Melancholie, Seelenzuständen, Mann und Frau entlang. Man zwingt die Bilder in keine allzu engen Bezüge oder aufdringliche Nachbarschaften, obgleich die kleinen Räume (rund 200 Quadratmeter) das nahelegen würden. Zu recht stolz ist man auf deren Gestaltung mit englischen Original-Tapeten aus den 1890er-Jahren (William Morris & Comp.), die zusammen mit dunkelroten und -grünen Wänden eine intime Salonsituation schaffen: düstere Interieurs als gelungene Folie für Seelenlandschaften und innere Dramen. Eine Symbiose gehen dabei Munchs berühmtes Vampyr-Bild (1895) und Exponate zu Schönbergs musikalischem Monodrama Erwartung (1909) ein: hier die Vampirfrau, die dem Mann die Lebenskraft aussaugt - Hallo Klischee! -, dort die verzweifelt vor Eifersucht und Angst um den Geliebten durch den Wald irrende Frau.

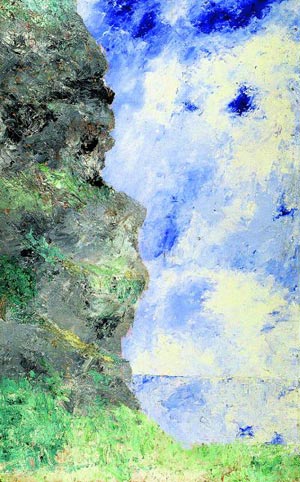

Die Landschaft ist insbesondere bei Strindberg ein Spiegel innerer Kämpfe und Ängste. Sein fantastisches bildnerisches Werk war noch nie so ausführlich in Österreich zu sehen, obwohl er hier einst seine wahre Heimat fand. In Die Sonne geht im Meer unter (1903) treffen Himmel und Meer wie zwei unterschiedliche Bilder aufeinander, wie durch einen Riss scheinen sie auf ewig getrennt, der Himmel unerreichbar. Keine fröhliche, aber eine schön dramatische Ausstellung. (Anne Katrin Feßler / DER STANDARD; Printausgabe, 25.9.2008)