Zu den Personen:

Hanno Loewy (Jg. 1961) leitet seit 2004 das Jüdische Museum Hohenems. Zuvor war er Gründungsdirektor des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt am Main, wo Geschichte und Wirkung des Holocaust erforscht werden. Der Filmexperte ist Lehrbeauftragter für Medienwissenschaft an der Uni Konstanz.

Gerhard Milchram ist Ausstellungskurator im Jüdischen Museum Wien. Der 1962 geborene Historiker veröffentlichte u.a. eine "Jüdische Heimatgeschichte" seines Geburtsortes Neunkirchen oder (gemeinsam mit Michaela Feurstein) die Stadtspaziergänge "Jüdisches Wien".

STANDARD: Die Sozialhistorikerin Lucie Varga überlieferte in den 1930er-Jahren Eindrücke jener Männer aus dem Montafon, die auswärts arbeiteten: "Länder ohne Berge. Etwas Unfassliches." Wie "unfasslich" sind dann umgekehrt die Gebirge für den urbanen jüdischen Intellektuellen?

Hanno Loewy: Sie sind einfach die große Sehnsucht. Wie für alle aus der Stadt. Für die Juden aber sind sie zugleich Symbol für Europa, für Identität, für das Hiersein. Und zwar gerade, weil sie sich in den Weg stellen. Das geht hinaus über die allgemeine Mode, die die Alpen im 19. Jahrhundert als Gegenmodell zur städtischen Zivilisation entdeckte. Aus jüdischer Sicht nicht zu vergessen das Gran von Spiritualität, das bis heute viele Rabbiner in die Berge zieht.

STANDARD: Die Ausstellung im jüdischen Museum in Hohenems erzählt eine "Beziehungsgeschichte". Wer sind die Protagonisten dieser Beziehung?

Hanno Loewy: Bestimmte Berge haben symbolische Bedeutung. Das Matterhorn etwa für Joseph Braunstein. Der flieht 1940 aus Wien nach New York, wandert in den Catskills, nach Österreich kam er nie mehr zurück. Nach Europa reiste er aber sehr wohl wieder, ab 1952, um bergzusteigen, in Südtirol und in der Schweiz. Zum Matterhorn hatte der Musiker, Bibliothekar und Bergautor ein geradezu obsessives Verhältnis, bis ins hohe Alter - und er wurde 104.

Gerhard Milchram: Paul Preuß hingegen ist nur 27 Jahre alt geworden, er stürzte unter ungeklärten Umständen ab. Er ist der geistige Vater des Free Climbing und heute noch das Idol von Bergsteigern wie Reinhold Messner. Preuß, der das Klettern ohne technische Hilfsmittel nicht nur propagierte, sondern massiv einforderte, ist ebenso wie Braunstein nicht nur als aktiver Bergsteiger, sondern auch als Autor interessant. Zum Teil auch sehr witzig. Bei Preuß gibt es keinen bestimmten Berg, zu dem er eine besondere Beziehung hatte, dafür legte er zu viel Wert auf neue Routen, auf Erstbegehungen.

STANDARD: Auch unfreiwillige "Beziehungen" sind Thema der Ausstellung: Jura Soyfer und das Schlappiner Joch zum Beispiel, wo seine Flucht scheiterte.

Hanno Loewy: Wobei es nicht von ungefähr kommt, dass Soyfer auf Skiern unterwegs war! Er hatte sehr wohl ein Gefühl für die Berge.

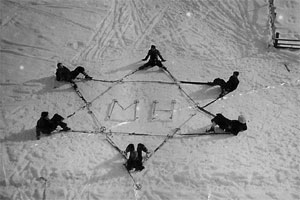

Gerhard Milchram: Der Kommunist Soyfer floh schon im März 1938. Da lag Schnee in Gargellen. Und Soyfer wagte sich nicht einfach aus purer Angst auf die Skier, sondern konnte das! Man sieht den Bergfex in ihm auch auf den zwei erhaltenen Fotos, einmal auf Skiern, einmal am Pasterze-Gletscher.

Hanno Loewy: Die Berge verwandelten sich: vom libidinösen, oftmals romantisierten Objekt zum Fluchtterrain. Die Pässe wurden zum Einfallstor oder Hindernis für Freiheit und Sicherheit. Neben dem Alten Rhein waren sie der wichtigste Übergang zur Schweiz hin.

Gerhard Milchram: Auch durch die alpinen KZs wie Ebensee oder Traunkirchen wurden die Berge von der Idylle zur Hölle der Lager. Und die Nazifantasie der "Alpenfestung" ist ebenso Ausdruck dieses Wandels.

STANDARD: Wo gingen die, denen die Flucht gelungen ist, ihrer Leidenschaft weiter nach?

Hanno Loewy: Eine sehr ironische Geschichte ist die der Catskill Mountains, in Upstate New York. Das war das Urlaubsparadies des 19. Jahrhunderts, mit bürgerlicher Hotelkultur, kleinbürgerlicher Pensionskultur, ...

Gerhard Milchram: Der Semmering von New York ...

Hanno Loewy: ... samt dem entsprechenden Antisemitismus und als Gegenreaktion einer eigenen jüdischen Hotelszene mit kompletter Infrastruktur. Es bildete sich dort in den "Jewish Alps" sogar eine eigene Kabarettkultur, Leute wie Jerry Lewis verdienten in den Catskills-Hotels ihre ersten Sporen. Die Hoteliers wetteiferten im Angebot, waren innovativ und wollten das Beste haben. So wurde 1952 Hannes Schneider, der berühmteste Skifahrer, engagiert. Er, der aus St. Anton geflohen ist, konstruierte im koscheren Hotel Grossinger mit sprinklerartigen Anlagen das erste künstliche Snow-Making-System der Welt. - Übrigens kommen heute die besten Schneekanonen aus Israel.

STANDARD: Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Österreichischen Alpenverein. Ein Signal der kritischen Aufarbeitung der Vereinsgeschichte?

Hanno Loewy: Der Alpenverein ist jene große bürgerliche Organisation, in der besonders viele Juden Mitglieder waren und eine große Rolle im Vereinsleben spielten. Somit spielte sich dort ein politischer Prozess ab, ein Probelauf, ein Testfall für die Arisierung: Innerhalb von ein paar Jahren wurden die Juden hinausgedrängt. Das war lange Zeit ein Tabu. Erst seit zehn Jahren gibt es eine intensive Debatte und eine Aufarbeitung der Geschichte, anfangs gegen massivste Widerstände.

Gerhard Milchram: Im Verein ist eine große Studie über die spannenden 20er- und 30er-Jahre in Arbeit, die Aufbereitung des Archivs wird betrieben. Dieses Interesse war die Brücke zur Kooperation. Wie das bei der Mitgliedschaft ankommt, ist die Frage. Es gibt Sektionen, von denen erhalten wir mit der Ausstellung schon im Vorfeld positives Feedback. Bei anderen hat man den Eindruck, dass sie lieber den Deckel drauf halten.

STANDARD: Stellt sich auch der ÖSV seiner Geschichte?

Hanno Loewy: Dort wird das Thema bis heute nicht wirklich diskutiert. Dabei installierte man 1923 ebenfalls einen Arierparagrafen.

Gerhard Milchram: Nur war die Lage etwas anders als im Alpenverein: Durch die internationale Struktur konnte man nicht frei schalten und walten: Der Verband wurde wegen des Arierparagrafen sogar aus der Fis ausgeschlossen. Man muss sagen, dass es unter den Spitzenleuten am Berg mehr Juden gab als unter den Skifahrern. Um so nennenswerter sind die Slalom- und Abfahrt-Medaillen von Marianne Beck, die wir zeigen: Sie gewann nicht nur bei der Maccabiade, der jüdischen Olympiade, sondern auch bei den österreichischen Meisterschaften.

Hanno Loewy: Dem Skifahren widmen wir uns auch deshalb, weil die Entwicklung des Wintertourismus in heutigem Sinn von jüdischem Innovationsgeist geprägt war. Während andere, die man heute als Skipioniere feiert, letztlich die Armee im Kopf hatten und überlegten, wie man im Winter Kriege gewinnt, ging es Leuten wie Hannes Schneider um Sport, um Spaß. Auf die Idee, möglichst schnell den Berg runterzufahren, musste man erst kommen. Und über den Berg- und Skifilm - wiederum von jüdischen Filmautoren, Komponisten und Produzenten geprägt - wurde das Skivergnügen ab 1920 popularisiert.

STANDARD: Wie knüpft die Ausstellung den Bogen vom Wandern zum Aus-Wandern und Ein-Wandern, zu Geschichten von Flucht und Migration?

Hanno Loewy: Das ergibt sich aus den Biografien. Die jüdische Beschäftigung mit dem Berg und die Betätigung in den Bergen findet im beginnenden 20. Jahrhundert statt. Da stehen die Biografien eines Trachtensammlers oder einer Ethnologin bald unter demselben Stern, man stößt ganz zwangsläufig auf Fluchtgeschichten. Und auf das Phänomen, dass in Amerika oder Israel die Berge wichtig blieben. So kam es zu Ersatzobjekten wie den Jewish Alps - oder man häkelte eine Kippa mit einem Edelweiß drauf.

Gerhard Milchram: Common Sense ist ja, dass es die Sehnsucht nach der Sprache war, die die Emigranten quälte. In Wirklichkeit war es oft die Sehnsucht nach der Landschaft.

(Petra Nachbaur, ALBUM - DER STANDARD/Printausgabe, 25./26.04.2009)