Eröffnung:

Donnerstag, um 18.30 in der Hofburg. Bis 8. 12.

Wien - Sicher geht es auch so. Schließlich kann man selbst das Reparieren von Pkws in gewissem Maße aus Handbüchern lernen. Als Pastorensohn war Vincent van Gogh der Glaube an die Schrift ja quasi in die Wiege gelegt - er versuchte sich sogar selbst als Prediger, nachdem er als Buch- und Kunsthändler gescheitert war. Letztendlich war es dann aber doch der Weg der Künstlers, den der bereits 27-Jährige, anfangs wenig von sich überzeugt, einschlagen wollte.

Die neue Bibel von Vincent, dem künstlerischen Autodidakten, war also der Cours de dessin von Charles Bargue. Ein Lehrbuch, das seit 1663, der Gründung der ersten Kunstakademie in Paris, das gültige Prozedere in der Ausbildung (Zeichnen nach Gipsabgüssen und antiken Skulpturen, Kopieren alter Stiche) widerspiegelte.

Kein Beschwören des Mythos

Die verbohrte Eigenwilligkeit, die den jungen Vincent umgibt, seine Unsicherheiten, gepaart mit Eigensinn, die Zielstrebigkeit, mit der er sich allein dem Lernen der Technik widmete, erzählt Teio Meedendorp im Katalog zu Gezeichnete Bilder sehr konzentriert. Ein Essay, der damit vortrefflich das Anliegen unterstreicht, nicht den Mythos des verkannten Künstlers anzurufen, womöglich die ewig gleichen Legenden vom abgetrennten Ohr oder von Teilen desselben herunterzubeten - Himmel! Wo ist das eigentlich geblieben? Danke an dieser Stelle für dieses Bekenntnis zur Lücke.

Er hatte "kein angeborenes Talent für beide Disziplinen" , relativiert auch Sjraar van Heugten, Direktor des mit der Albertina kooperierenden Van-Gogh-Museums in Amsterdam, das Genie des Niederländers. Es war harte Knochenarbeit für den von Selbstzweifeln geplagten jungen Mann, selbst wenn er schon nach kurzer Zeit "einer der reifsten Zeichner" war, aber eben lange noch kein guter Maler, so Direktor Klaus Albrecht Schröder, der in Wien nun die Verbindung zwischen Zeichnung und Malerei präsentiert - und zwar erstmals direkt nebeneinander, unter einem Dach, und nicht wie in anderen großen Ausstellungen getrennt voneinander präsentiert. Genauer will man zeigen, wie die Meisterschaft im Zeichnen die Grundlagen für seine "gezeichneten" Malereien, für die expressiven Übersteigerungen des Handschriftlichen legte.

Karriere mit Malerei

Aber im Malen, nicht im Zeichnen sah Van Gogh die wirtschaftliche Zukunft. So viel hatte er schon in den Beruf des Kunsthändlers hineingeschnuppert, wusste er von den Onkeln Cor, Cent und Hein, die wie Bruder Theo ihre Geschäfte mit Kunst abwickelten, dass sich die Malerei im Vergleich zur Grafik viel besser verkaufen ließ. "Denn mit dem Malen fängt meine Karriere an, Theo" , schrieb er dem Bruder im Oktober 1881 hoffnungsvoll. Den Ölmalkasten, den ihm Anton Mauve gerade zugeschickt hatte, wagte er aber dennoch nicht ohne dessen Anleitung auszuprobieren. Diese folgte wenige Monate später und offenbarte Vincents Probleme im Modellieren mit Farbe.

Mit den Entwicklungen dieser frühen Jahre beginnt der Van-Gogh-Kraftakt der Albertina: eine Ausstellung der Superlative mit 50 Gemälden sowie 100 Aquarellen und Zeichnungen, die im Vorfeld nicht nur durch ihre monströsen Versicherungssummen (rund drei Millionen Euro), sondern auch wegen eines eigenen Gesetzes - es gibt, wie der Standard berichtete, eine zusätzliche Staatshaftung in der Höhe von 500 Millionen Euro - von sich reden machte.

Erste Gouachen, wie die 1883 in Drenthe entstandene erdige Heidelandschaft, zeigen van Goghs Schwierigkeiten noch überdeutlich. Er, der von sich behauptete, die "Dinge als Federzeichnung" zu sehen, ließ aber mit Zeichnungen wie der Gärtnerei am Schenkweg in einer Mischtechnik aus Kreide, Bleistift, Feder, Pinsel und Tinte bereits seine an Druckgrafiken des 17. Jahrhunderts geschulte Brillanz im "Malen mit Schwarz" und sein an japanischen Holzschnitten geschultes Auge spüren.

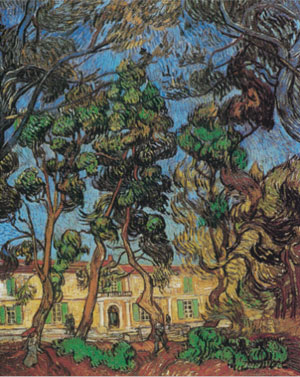

Seine von der traditionell dunklen Farbpalette der Niederländer geprägten Anfänge mit tannengrünem Wandanstrich zu verdeutlichen ist allerdings genauso überflüssig wie das Pariser Lavendelblau, Arles-Gelb und Provence-Himmelblau in anderen Räumen. Besser wäre gewesen, hie und da - auch abseits vom beliebten Audioguide - Anleitungen zum genaueren Hinsehen zu geben: Hier die Probleme mit den Proportionen, da die ersten Strichvariationen, erste Kringel, Punkte und Wirbel. Den Schock, den "wir uns gar nicht vorstellen können" (Schröder), den Vincent erlebte, als er in Paris bemerkte, dass sein Stil gnadenlos altmodisch war, kommt wenig drastisch herüber. Auch das Hadern mit sich, die Versuche, der Malerei immer wieder über andere Wege beizukommen, bleiben oft undeutlich. Die Gegenüberstellungen der Porträts von Zuave und Joseph Roulin (1888) mit ihren Vorstudien helfen hingegen zu verstehen. Illustrativ ebenso das Nebeneinander von Zeichnungen und Malereien, die in Arles und Saint-Rémy entstanden, darunter etwa die wundervollen, geradezu ornamentalen Bäume mit Efeu (1889). Als unentbehrliches Meisterwerk entpuppte sich der sauschwere, aber "für jeden erschwinglich gemachte" Katalog (24 Euro). (Anne Katrin Feßler, DER STANDARD/Printausgabe, 04.09.2008)