Was ist hybrid? Die humanistische Erklärung hilft dürftig weiter. Die griechische Hybris ist die Nymphe der Überheblichkeit und der Anmaßung. Die gerechte (?) Strafe ereilt sie durch Nemesis, die immerhin die Gottheit des gerechten Zornes ist und hauptberuflich die menschliche Selbstüberschätzung ahndet. Die lateinische Variante dagegen erklärt den Hybrid zur Verbindung zweier Dinge zu einem neuen Dritten, was die Angelegenheit einfacher zu machen scheint, weil hier die Moral ausgeklammert ist.

Doch tatsächlich hybridisieren diese beiden Definitionen selbst zu dem Zustand, in dem sich dieser Tage Gesellschaft, Kunst - und natürlich auch Architektur befinden. Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter des Festivals, drückt das so aus: "Hybrid ist der Begriff, der in bester Weise beschreibt, was hinter all den neuen Technologien steckt." Die menschlichen Versuche, die Schöpfung zu verbessern, führen dazu, dass man mit all den Wundern modernster Technologien immer wieder "auf die Schnauze" falle. Ein "biotechnisches Tschernobyl" oder ein "gentechnisches Hiroshima" seien quasi vorprogrammiert. Was Nemesis dann tut, bleibt freilich dahingestellt.

Die Hauptausstellung der Ars Electronica hat sich in den Räumen des Architekturforum Linz eingenistet, das somit in sich selbst zum Hybrid wird: Denn Architektur ist hier im Reich der "Hybrid Creatures" eigentlich gar nichts. Doch anhand diverser Kunstobjekte kann möglicherweise erahnt werden, was der Hybrid in der Architektur sein könnte, weil die Kunst immer leichtfüßiger unterwegs ist als ihre nachfolgende, behäbigere Schwester.

Einigt

man sich darauf, dass hybrid in der Architektur eine Mischung aus

Formen, Funktionen, Abläufen ist, so darf gleich eingangs festgestellt

werden, dass Gebäude, oder zumindest Teile von Gebäuden, immer schon

als hybrid betrachtet werden konnten. Simple Beispiele: Die Zugbrücke

war zugleich Tor und Steg, die Stadtmauer diente zugleich als Bollwerk

und Wohn- und Stauraum. Die Architektur ohne Architekten neigt

nachgerade zu hybriden Formen, weil ökonomische Zwänge und schlichtweg

praktische Überlegungen unweigerlich zu mehrfach nutzbaren Räumen und

Elementen führen.

Die Architektur als "Wissenschaft" hingegen ist eine noch

junge Disziplin, und sie hat, so Architekt und TU-Wien-Professor

Manfred Wolff-Plottegg, genau die Trennung von Funktionen zur Tugend

erklärt und in großem Rahmen traditionelle Bauformen enthybridisiert.

Wohnen, Arbeiten, Kochen, Essen - alles fein säuberlich räumlich

voneinander getrennt. Bürotürme hier, Wohnquartiere da - so weit der

Istzustand von modernen Städten und Gebäuden. Die Hybridisierung von

Wohn-, Lebens-und Arbeitsformen beginnt erst jetzt wieder in die

Architekturtheorien einzusickern.

Plottegg, der sich in seinem Buch Architektur Algorithmen (Passagen Verlag) bereits mit der Thematik auseinander gesetzt hat und demnächst die Publikation Hybrid Architektur nachfolgen lassen wird, meint: "Die Architektur basiert eigentlich auf Trennung. Die Architekten sagen ja gerne, sie hätte eine saubere Lösung gefunden. Das Problem besteht darin, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten in der Architektur permanent Formen kreiert und gemischt haben, die jetzt auf Funktionen angewandt werden."

Der Einzug raffinierter Computersoftware in den Bereich des Entwerfens hat die vermeintliche Hybridisierung der Architektur logischerweise beschleunigt. Das so genannte "Morphen" gebiert die unwahrscheinlichsten Formen und Räume, die allerdings nie als reine Lehre das Licht der Wahrhaftigkeit und des Gebauten erblicken. Laut Plottegg kann man auch von einer "hybriden Autorenschaft" sprechen: Die Formen ersinnt, von Architekten gefüttert, der Computer - gelernt hat er das Morphen allerdings von den Leuten, die zuvor die entsprechenden Programme geschrieben haben.

Wenn Leute wie Frank O.

Gehry komplizierte computergenerierte Geometrien tatsächlich in 3-D

umsetzen, hat das mit hybrider Architektur also nur sehr wenig zu tun.

Wenn allerdings Künstler wie Hans Kuppelwieser das Lowtech-Dach einer

Seebühne, wie jener in Lunz, zugleich als Badeterrasse entwerfen, und

auch so gut wie alle anderen Elemente der Anlage in vielfacher Weise

ganz unterschiedlich genutzt werden können, dann wird die Angelegenheit

schon etwas konkreter.

Der Hybrid in reiner Form ist in sich eigentlich ein

begrifflicher Unsinn, in der Architektur kann es immer nur Annäherungen

geben. Eine davon wurde von den US-amerikanischen Architekten Elizabeth

Diller und Ricardo Scofidio für einen nicht unangenehmen Bauplatz auf

Long Island entworfen: Das gesamte "Slow House" ist wie ein Fernrohr

auf den Atlantikblick gerichtet, doch die tatsächliche Aussicht auf das

Meer bleibt mittels eines panoramafüllenden Screens verhängt. Eine

Kamera filmt die Szenerie dahinter und gibt sie bei Schönwetterlage

unverfälscht wieder. Kommt Regen oder Sturm auf, läuft nonstop das

Schönwettervideo.

Eine andeutungsweise Hybridarchitektur stellen auch Michael Hones' "Tin-Can-Houses" für Südafrika dar: Bier- und Cola-Dosen werden hier zu den Wänden einfacher Unterkünfte. Ähnliches macht Richard J. L. Martin mit Schiffscontainern, die ebenfalls zu Häusern umfunktioniert werden. Es gibt also formale Hybride, funktionale Hybride, Hybride, die erst die Zeit durch Funktionswandel zu solchen macht. Die Theorie steht aus, wir hoffen unter anderem auf Plottegg, der sie gerade feilt. Fest steht aber, dass die Ars-Electronica-Ausstellung interessante Gedankensprünge macht und dabei die Gelegenheit nutzt, ihr eigenes Thema ein wenig auf die Schaufel zu nehmen.

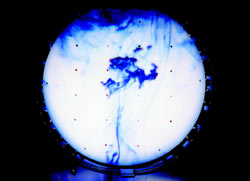

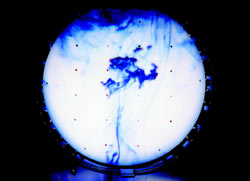

Mit "The Ladder" zeigt der irische Künstler John Gerrard etwa eine "Mixed-Reality-Installation", mittels derer eine virtuelle Person die Wirklichkeit interpretiert. Mit "Dripping Sounds" vermischt der Spanier Federico Muelas die analoge mit der digitalen Welt auf raffinierte Weise, indem er in ein Wassergefäß tropfende Tinte via Linsenprojektor an die Wand projiziert. Dort generieren die Helligkeitsunterschiede der Schlieren über fotosensible Hightech-Fühler und unergründliche Schaltkreise Töne unterschiedlicher Frequenzen.

Der Begriff hybrid bleibt hybrid, aber auch das kann schon Teil der Definition sein.

Infos unter: aec.at/hybrid

(ALBUM/DER STANDARD, Printausgabe, 03./04.09.2005)