Spanien trauert um einen bedeutenden

Künstler - der international bekannte Bildhauer Eduardo Chillida ist am

Montagmorgen im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt San Sebastian an

einer geheimnisvollen Hirnkrankheit gestorben, wie seine Frau mitteilte.

König Juan Carlos und Königin Sofia betonten in einem Beileidstelegramm:

"Chillida hat eine Epoche der zeitgenössischen Kunst geprägt. Sein Werk

erfüllt alle Spanier mit Stolz."

|

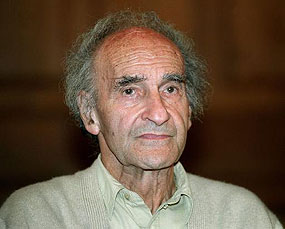

| Eduardo Chillida, 1998 / ©Bild:

APA |

Sein Tod sei ein "irreparabler Verlust". Die Küstenstadt San Sebastian,

seine Geburtsstadt, ließ als Zeichen der Trauer die Flaggen auf Halbmast

ziehen.

Beginn mit Fussball-Karriere

Der Künstler Eduardo Chillida wurde 1924 in San Sebastian geboren und

widmete sich schon früh dem Fußballspiel. Mit 20 Jahren musste der

Startorhüter der baskischen Verein Real Sociedad auf grund einer

Knieverletzung seine heiß erträumte Karriere als Torhüter aufgeben und

begann in Madrid Architektur zu studieren. 1947 brach er das

Architekturstudium ab und studierte ein Jahr an der Kunstakademie Circulo

de Bellas Artes in Madrid. Erste Plastiken entstehen.

Begegnung mit Paris

1948 zog er in die französische Hauptstadt und setzt seine

bildhauerische Arbeit fort. Das zentrale Thema, das seine Zeitgenossen im

Paris der Nachkriegszeit beschäftigte, war die von Bauhaus und De Stijl

bereits vor dem Zweiten Weltkrieg begonnene Diskussion über das Verhältnis

und letztlich über die Einheit der Künste. Künstler und Architekten wie Le

Corbusier, Jose Luis Sert, Jean Arp und Isamu Noguchi setzten sich

gemeinsam mit Chillida mit dieser Frage auseinander.

Streben nach Gesamtkunstwerk

Von seinem intensiven Streben, Malerei, Bildhauerei, Architektur, Musik

und Literatur in Theorie und Form zu verbinden, zeugten Arbeiten, die

traditionelle Kategorien und Grenzen überschreiten. In dieser Pariser Zeit

wurde das Material selbst zum Ausgangspunkt für Chillidas konzeptuelle

Überlegungen und metaphysische Themen.

Rückkehr nach Spanien

1951 kehrte er mit seiner Frau Pilar Belzunce nach San Sebastian

zurück. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er nicht mehr mit Gips. Das

Material, das seinem Studium der antiken, gegenständlichen Werke im Louvre

angemessen war, wurde nun durch Eisen, später durch Holz und Stahl

ersetzt.

Diese für das Baskenland traditionellen Materialien aus Industrie und

Architektur verwiesen gleichzeitig auf die Landschaft und das "schwarze

Licht" der Region. Erste Erfolge stellten sich gegen Ende der 50er Jahre

ein. 1958 erhielt er in Venedig den Großen Internationalen Preis für

Skulptur.

Holz, Stahl und Alabaster

Zur gleichen Zeit entstanden damals mit der Serie "Abesti gogora I"

erste Arbeiten in Holz. Auch erste Stahlskulpturen, wie "Rumor de limites

IV" wurden geschaffen.

In den 70er Jahren entstanden Arbeiten aus gebranntem Ton, die an die

Form baskischer Häuser in ländlichen Gegenden erinnern. Bei der

Verwirklichung seiner aus dem Material "entstehenden" Formen schuf

Chillida Werke, die von seiner intensiven Auseinandersetzung mit Dichte,

Maßstab, Rhythmus und Grenzen zeugen. Ein weiteres, von ihm verwendetes

Material, war Alabaster.

Studien zu Piero della Francesca

Mehrere Jahre nach seinen Aufenthalten in Griechenland, Italien und der

Provence und nach seinen Studien über Medardo Rosso und Piero della

Francesca wollte Chillida jene Lichtqualität erreichen, die ihn während

seiner Studien im Louvre so beeindruckt hatte.

Er wählte Alabaster, um sich dem weißen Licht Griechenlands und der

partiellen Durchsichtigkeit in Rossos Wachsporträts zu nähern. Denn

Alabaster leuchtet von innen heraus, er erscheint illuminiert, aber

dennoch verschleiert. Im Gegensatz zum ersten Eindruck lässt sich

vielleicht auch eine Nähe zum düster-nebligen Glanz des Lichts in

Chillidas Heimat nicht verbergen.

Internationale Erfolge

In Spanien erfuhr Chillida lange nicht jene angemessene Wertschätzung,

die er verdient hätte. In Deutschland, zu dessen Poesie und Mystik er sich

sehr hingezogen fühlte, schuf er mehrere große Werke. Eines der letzten

war die 90 Tonnen schwere Skulputur "Berlin" vor dem Kanzleramt. Es sind

Stäbe, deren händeähnliche Ausläufer ineinander übergehen und so die

Wiedervereinigung symbolisieren.

Zu seinem 75. Geburtstag erhielt der Vater von acht Kindern seine

letzte große Ehrung. Im Königin-Sofia-Museum in Madrid, im

Guggenheim-Museum in Bilbao wurde ihm eine große Retrospektive

gewidmet.