Bis 18.1., Dialogführung mit der Künstlerin 11. 12., 18.30

Wien - Beinahe spürt man das Vibrieren der Motoren unter den Füßen, schmeckt das stumpfe Gemisch von Öl und Stahl auf der Zunge. Aufgesaugt von einem riesigen, schwarz ausgekleideten Kasten und umhüllt vom vermeintlich verfremdeten Sound der Maschinen, blickt man auf Sharon Lockharts monumentales Bild einer Werkshalle, der Schiffswerft Bath Iron Works in Maine.

Tatsächlich betrachtet man ein bewegtes Tableau, wandert die Kamera doch in extremer Zeitlupe 80 Minuten einen Korridor entlang: Eine Fahrt vorbei an rastenden Arbeitern, die jausen, reden oder lesen. Eine schier unerträgliche Langsamkeit, die sicherlich von den filmischen Tableaus James Bennings inspiriert ist: Er zeichnet gemeinsam mit der Komponistin Becky Allen für die Collage aus Industrielärm, Musik und Stimmen verantwortlich.

Ein Jahr lang hat die US-Künstlerin Sharon Lockhart das Leben der Werftarbeiter beobachtet und ihm nun einen musealen, ehrenden Rahmen gegeben: Sie bespielt - entgegen dem Usus der Secession - das ganze Haus. Eine Würdigung der Arbeiter, die den Blick von der Produktion wegreißt, sich Schweiß, Maschinen und Momenten der Kraft verweigert. Stattdessen richtet die 44-jährige Künstlerin, deren steile internationale Karriere 1993 begann, ihr Objektiv auf Augenblicke des Stillstands, auf das Ruhen von Arbeit und Arbeitern.

Strenge und Klarheit

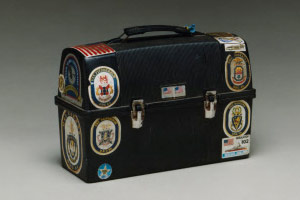

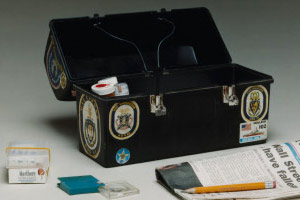

Lunch Break heißt ihr Solo, das die Unterbrechung - jene die Arbeit rhythmisierende Pause und deren Utensilien - in den Mittelpunkt stellt. Es scheint so, als hätte Lockhart die Struktur der industriellen Schauplätze auf die Secession übertragen. Strenge und Klarheit der räumlichen Inszenierung zwingen den Betrachter regelrecht zum andächtigen Schreiten. Symmetrie und Großzügigkeit der Hängung überhöht die einfachen Sujets auf sakrale Weise. Es sind Motive, die wie die Lunchbox-Fotos geradezu banal sind, aber - bestens ausgeleuchtet - wie preziöse Designobjekte erscheinen. Lockhart zeichnet aber keine Poesie der kleinen Dinge, sondern lenkt den Blick auf den Alltag der Arbeiter und seine strukturellen Bedingungen.

Den aktuellen Arbeiten verwandt sind Lockharts Fotoserien zu den BMW-Fabriken in den USA, Deutschland und Mexiko, die sie in den späten 1990ern fertigte. Auch diese Bilder, Aufnahmen von Umkleide- und Waschräumen des Autoherstellers, erlangen erst in der Serialität ihre Bedeutung. Der Vergleich macht Lockharts charakteristische Arbeitsweise deutlich:dokumentarische, aber mit kleinen Brüchen versehene Bilder in ein streng formales Gerüst einzuspannen. Richtet sich ihr Blick auf den Arbeiter selbst, ist dieser zwar ebenso inszeniert und ins perfekte Licht gerückt wie die Lunchboxes, die Personen bleiben in den Bildkompositionen aber authentisch.

Während ihre Hommage an die Brüder Lumière formal nicht an das der Filmpioniere heranreicht, gelingt Lockhart mit der Hommage an James Benning das Einflechten einer unsichtbaren politischen Leseebene: Benning versah einst die gefilmten Bilder seiner umfangreichen - und hier auszugsweise in Vitrinen ausgestellten - Baseballkartenserie mit politischen Kommentaren. Auch er thematisiert Dinge, ohne sie direkt abzubilden. (Anne Katrin Feßler / DER STANDARD, Print-Ausgabe, 4.12.2008)