Bei der wichtigsten Kunstmesse, der Art Basel, gab es Kunst für die große und die kleine Geldbörse

Kaufen, kaufen! Kunst kaufen!

- Die Art Basel zwischen kommerziellem Erfolg und weiteren Expansionsplänen.

- Die Zeiten des "anything goes" sind jedoch vorbei.

Basel.

Auch wenn dieser Abdruck selbst bei der weltweit erfolgreichsten Messe nicht mehr so leicht zu setzen ist. Was auch daran zu erkennen ist, dass manche Arbeiten von internationalen Künstlerstars nach einigen Jahren Lagerung in den Galerien wieder angeboten werden. Die Galerien müssen sich, wie schon bei anderen Messen in letzter Zeit zu beobachten war, intensiver um ihre Sammler, tatsächliche und potenzielle, kümmern. Neben den präsentierten Kunstwerken am Stand sollten die Aussteller auch auf ein unverwechselbares Ambiente in ihrem Auftreten achten, wie der Wiener Galerist Georg Kargl im Gespräch betont. Eben auch Bemühungen dahin setzen, neue Interessenten als Kunden, die möglicherweise noch nicht mit immensen Ankaufsbudgets ausgestattet sind, zu akquirieren, als lediglich auf das Vorbeikommen eines amerikanischen Megasammlers zu warten.

Abramowitsch hat zugegriffen

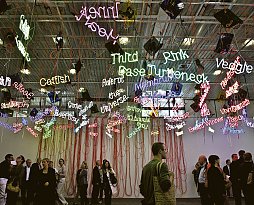

Ein Blick in die Kojen der über 300 ausstellenden Galerien zeigt, dass sowohl für große Budgets à la Roman Abramowitsch als auch für kleinere Budgets etwas Qualitätsvolles zu finden ist. Abramowitsch und seine Lebensgefährtin Dasha Zhukova schlugen bei der kuratierten Ausstellungsschiene der Messe, der Art Unlimited zu. Für knapp eine Million US-Dollar sicherten sie sich eine Neonlichtinstallation von Jason Rhoades. Zusammengesetzt aus unzähligen Synonymen für das weibliche Geschlecht. Aber auch abseits der Gesellschaftsspalten war für das Sammlerpublikum vieles zu entdecken und zu erwerben.

Die Galerie Ziegler aus Zürich erregte Aufsehen mit einer spannenden

russischen Hängung. Wobei es eher eine "Stellung" war: Eine Seitenwand

des Stands war, auf einem eigens designten Regalsystem, mit kleinen

Arbeiten von Künstlern der Galerie der letzten fünf Jahrzehnte bestückt,

von Picasso- (ab 40.000 CHF), über Giacometti-Zeichnungen (200.000 CHF)

bis zur Malerei der jungen Künstlerin Melanie Gugelmann (16.000 CHF).

Bei der Galerie St. Etienne aus New York fanden die exklusiv angebotenen

Arbeiten von Marie-Louise von Motesiczky (zwischen 35.000 und 200.000

USD) reges Interesse und Käufer. Die Pariser Galerie Crousel konnte mit

einen, gerade einmal A4-großen "Piss Painting" von Andy Warhol um

200.000 Euro punkten, Lehman-Maupin mit einer fesselnden Arbeit des

jungen Künstlers Hernan Bas um 150.000 USD. Bei der Beiruter Galerie

Sfeir-Semler fanden Arbeiten von Walid Ra’ad für 70.000 USD

Interessenten. Auf ein schwerwiegendes Präsentationskonzept konnte die

Galerie m aus Bochum verweisen: Sie platzierte eine massive

Stahlskulptur von Richard Serra in ihrem Stand, Kostenpunkt 4,5

Millionen Euro.

Die österreichischen Galerien Krinzinger, König, Schwarzwälder, Ropac,

Janda und Kargl waren grundsätzlich zufrieden mit dem Ergebnis der

Messe. Thaddäus Ropac aus Salzburg hatte eine überdimensionale

Schwarz-Weiß-Zeichnung von Robert Longo um 300.000 Euro für seine

Klientel mitgenommen. Georg Kargl punktete mit Verkäufen von Arbeiten

des Biennale-Teilnehmers Markus Schinwald (bearbeitete Porträts ab

33.000 Euro) und einer eindrucksvollen Porträtserie von Richard

Artschwager (55.000 Euro pro Bild). Bei Martin Janda erwarb eine

indische Sammlung malerisch-narrativ-figurative Arbeiten von Maja Vukoje

(zwischen 9500 und 18.000 Euro). Die Galerie Christine König erregte

Käuferinteresse mit der 20-teiligen skulpturalen Mixed-Media-Serie

"After all" der Künstlerinnen Anetta Mona Chisa und Lucia Tkácova (2500

Euro). Am Stand von Rosemarie Schwarzwälder blieben Arbeiten von Imi

Knöbel (125.000 Euro), Ufan Lee (200.000 Euro) und die wunderbar

subtilen Arbeiten Ernst Caramelles (zwischen 8900 und 24.000 Euro)

nachhaltig in Erinnerung. Caramelle erarbeitete auch eine der

vielschichtigsten Installationen bei der Art Unlimited. Diese poetische

wie einzigartige Arbeit des Künstlers wurde in Zusammenarbeit der

Galerien Schwarzwälder, Mai 36 aus Zürich und Nelson-Freeman aus Paris

realisiert.

Die 42. Art Basel trat einmal mehr den Beweis an, anscheinend den finanziellen und medialen Erfolg, verbunden mit meist ausgezeichneter künstlerischer Qualität, auf dem internationalen Kunstmarkt gepachtet zu haben. Ob dieser Erfolg bei den weiteren Expansionen der Schweizer Messe prolongiert werden kann oder die Gefahr eines gleichförmigen Art-Basel-Überangebots besteht, werden die nächsten Jahre zeigen. Bis dahin sollte die Art Basel nur an der Verbesserung ihres ökologischen Fußabdrucks arbeiten.