Gerfried Stocker: Das Wichtigste ist die sehr konsequente Form, mit der wir das Festival innerhalb der Stadt stattfinden lassen. Dass man wirklich aus diesen geschützten Räumen der Konzert- und Vortragssäle rausgeht und versucht, mit dem Festival selbst Öffentlichkeit herzustellen. Dass sich die Künstler unmittelbar mit der städtischen Umgebung, mit den Gegebenheiten konfrontiert sehen. Die ganze Mariengasse zum Beispiel ist jetzt nicht nur ein anderer Container für Projekte, die sonst halt im Museum präsentiert würden, sondern die Künstler waren von Anfang an dem Problem ausgesetzt, dass das Festival eben in dieser desolaten, nicht wirklich funktionierenden innerstädtischen Straße angesiedelt sein wird. Und das ändert natürlich in den künstlerischen Konzepten sehr viel.

STANDARD: Sie haben auch aus der Not eine Tugend gemacht. Und es könnte jetzt sein, dass diese Tugend zum Erfolg führt. Wozu brauchen Sie dann noch den Neubau, der 2009 fertig sein soll?

Stocker: Weil es natürlich interessant ist, mit anderen Formen zu experimentieren und auch einmal Räumlichkeiten auszuprobieren, die nicht für Ausstellungen vorgesehen sind. Aber für die konsequente und gehaltvolle Ausstellungs- und Vermittlungsarbeit sind natürlich spezialisierte Häuser mit der entsprechenden Infrastruktur schon unabkömmlich. Das sind interessante Experimente, die man machen muss, um seine eigenen Grenzen zu überprüfen, aber ersetzen kann man damit natürlich diese dedizierten Ausstellungshäuser nicht.

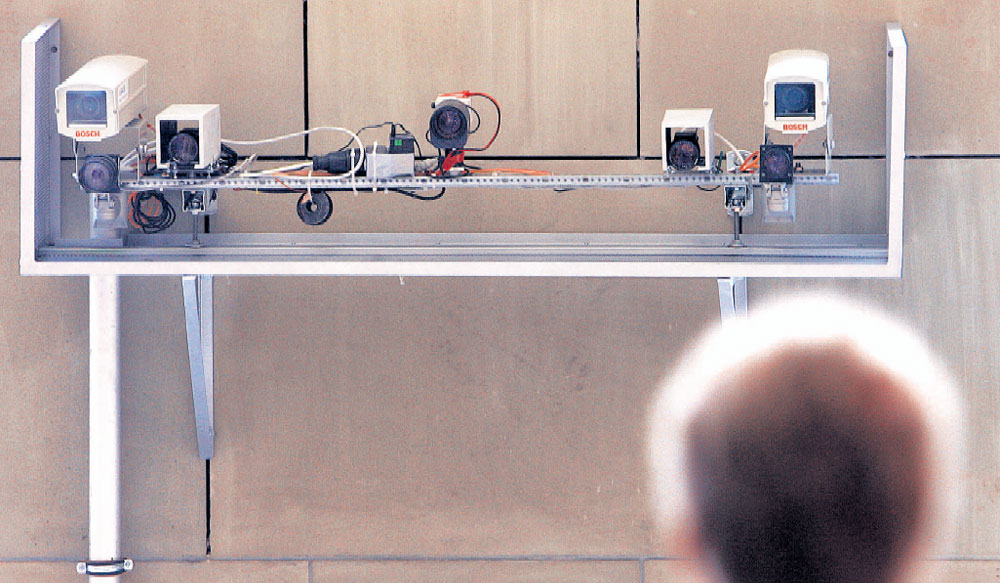

STANDARD: Sie haben ja, um zurückzukommen auf die Stadt als Schauplatz, in den vergangenen Jahren immer wieder schon Produktionen gezeigt, wie in anderen Städten elektronische Verortungen von Menschen stattgefunden hatten, wo man den Menschen gefolgt ist und sehen konnte, wie sich die Menschen in einer Stadt bewegt haben. Wird es das diesmal in Linz selbst geben?

Stocker: Wir haben jetzt gar nicht vor, mittlerweile technische Alltagsszenarien noch einmal nachzuempfinden. Das waren interessante Experimente und Prototypen von Künstlern, teils vor zehn Jahren. Was jetzt im Grunde genommen tagtäglich passiert, noch einmal nachzuinszenieren, ist, glaube ich, auch nicht die Aufgabe des Festivals. Ich wollte jetzt stärker auf die kulturellen Auswirkungen der Frage "Was ändert sich in unserem Rechtsverständnis?" eingehen, mich also mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, generell der Zugang im Vergleich zu Surveillance-Projekten, die es in früheren Jahren immer gegeben hat.

STANDARD: Die Ars Electronica ist im Verlauf ihres Bestehens - in Linz selbst, aber auch außerhalb - eine Marke geworden. Mit einem hohen Bekanntheitsgrad. Mit dieser Ars Electronica hat die oberösterreichische Landeshauptstadt ein unverwechselbares, in die Zukunft gerichtetes Profil. Trotzdem wirkt sie im österreichischen Kulturgeschehen immer noch wie ein Exote. Ist das nur deswegen so, weil elektronische Kunst und elektronische Wissenschaft immer noch nicht Hochkultur sind?

Stocker: Nein, ich glaube, das hat wahrscheinlich auch schon ein bisschen mit einer generellen Attitüde Österreichs zu tun, wo quasi das Neue und das Experimentelle generell einmal schräg angeschaut werden. Das trifft ja alle Bereiche der Kunst, besonders die zeitgenössischen. Gleichzeitig ist die Akzeptanz von neuen Wissenschaften, neuen Technologien in Österreich auch nicht besonders hoch. Und eine Kunstform, die sich genau zwischen diesen beiden Stühlen positioniert, zwischen zeitgenössischen künstlerischen Ideen und technischen Umsetzungsmöglichkeiten, stößt dann natürlich auf allen Seiten sehr schnell auf Skepsis und Vorsicht. Ich glaube, das ist auch letztlich Zeichen eines generell mangelnden Innovationsklimas in Österreich.

STANDARD: Es kommt noch etwas hinzu. Im magazinverwobenen Kulturbetrieb haben wir ein Problem. Sie bringen zwar ständig Top-Leute nach Linz, international renommierte Leute, aber die heißen nicht Netrebko oder Bäumer. Wie erklären Sie den potenziellen Sponsoren, dass deren Geld trotzdem gut angelegt ist?

Stocker: Bei uns ist es ja so, dass uns Sponsoren nicht aus Repräsentationsbedürfnis unterstützen, sondern weil das Unternehmen oder Leute sind, die einfach verstehen, wie wichtig auch letztlich diese Pionierarbeit und diese Bildungsarbeit von Ars Electronica ist, gerade in einem Land, in dem es mit der Innovationsfreudigkeit nicht besonders gut bestellt ist. Unsere Sponsoren haben dafür eher den Zugang, in der Ars Electronica eine Nutzerstiftung zu sehen und nicht vordergründig ein hoch poliertes Image und möglichst viele Nennungen in den Medien. Sonst hätten wir keine Chance gegen die Netrebkos und andere.

STANDARD: In einem Städteportrait der "Neuen Zürcher Zeitung" Ende Juli haben Sie den Satz gesagt "Wir verkaufen die Zukunft", und offensichtlich ist das ja auch darauf bezogen, dass Sie seit Längerem nicht nur Medienkunstwerke zeigen und da auch Wettbewerbe veranstalten, sondern in Kooperation mit Firmen mittlerweile auch Produkte zur Marktreife bringen. Sie haben einen digitalen Konferenztisch genannt. Welche Projekte gibt's da derzeit noch?

Stocker: Wir arbeiten sehr stark an Projekten im Bereich der so genannten mobilen Services, also Location-Desk-Services, wie das so schön heißt, wo es im Wesentlichen darum geht, die Informations- und Kommunikationsqualität, die wir vom Internet kennen, auf die mobile Ebene zu bringen, die Informationslandkarten mit den geografischen Landkarten zu verbinden, weil damit natürlich der Einsatz und der Zugriff auf Information noch effizienter gestaltet werden kann. Wir haben aber in letzter Zeit auch sehr viel Erfolg mit Designarbeiten, mit künstlerischen Arbeiten, so genannten Kunst-am-Bau-Projekten für große Unternehmen weltweit. Und in all diesen Projekten geht's letztlich darum, das kreative Potenzial und die künstlerischen Sichtweisen auch über die Kunst hinaus in anderen Gesellschaftskreisen zur Wirkung zu bringen.

STANDARD: Das bisherige Ars-Electronica-Center (AEC) hat ein Museum beherbergt, das von jungen Leuten, von Kindern sehr gut angenommen wurde, weil es auf diese spielerische Erfassung von Internet und Neuen Medien aus war, und die Kinder sich da ja bekannterweise alle schon relativ gut auskennen. Wie verläuft da die Kooperation mit den Schulen und wie verläuft da generell die Kooperation mit Pädagogen? Wie ist Ihre Vorstellung, inwieweit man diese Vernetzung mit der aktuellen Bildungsarbeit forcieren könnte?

Stocker: Wir müssen sagen, bei uns läuft es sehr gut. Wir haben eine große Anzahl von Lehrern und Schulen, die das Angebot von uns extrem gerne aufnehmen, die auch immer wieder kommen mit ihren Klassen, und wir haben jedes Jahr eine sehr hohe Anzahl von Schülern und Schulklassen, die wir in unserem Museum betreuen können. Natürlich, weil wir mit diesem spielerischen Zugang sehr stark die Interessen der Jugendlichen treffen. Das Problem, das hier zu erörtern wäre, ist, dass solange es in ganz Österreich ein einziges Zentrum dieser Art gibt, kann das noch so erfolgreich sein, es wird bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Gerade das Interesse der Pädagogen, sich hier von uns beraten zu lassen, mit uns gemeinsam Ideen und Projekte für die Arbeit mit den Schulklassen zu entwickeln, zeigt ja, dass es nicht immer die Lehrer sind, die angeblich für alles zu faul und zu desinteressiert sind, sondern dass es schon ganz klar auch eine Frage des Angebots von Infrastruktur ist.

(Gerfried Sperl, DER STANDARD/Printausgabe, 24.08.2007)